2025.10.17

「ときめきをめぐらせる」――お客様と向き合う現場から見えたMEGRÜSが挑む価値循環

取材・執筆:ミノシマタカコ 編集:末吉陽子 撮影:上野英和

リユースを体験価値へ昇華する「MEGRÜS」ならではの新しい魅力

――MEGRÜSの誕生背景と、企画段階でのこだわりについて教えてください。

JFKP 代表取締役社長 下垣徳尊:MEGRÜSは、大丸・松坂屋、パルコにブランド買取専門店を出店し、買取ったブランド品をコメ兵で販売するビジネスモデルです。コンセプトが誕生したきっかけは、2022年に当時の上司から「面白い新規事業のアイデアを持参せよ」という課題が出されたことでした。

2017年、私が大丸梅田店で店づくり担当をしていた頃、リユース事業者をテナントとして導入したことがありました。わずか2坪の区画でしたが、月間2000万円という驚異的な買取額を記録したのです。この体験から、われわれの顧客基盤を活用し、自社で買取専門店を手がければ、大きな可能性があると確信していました。また、2022年当時はコロナ禍の影響で人々の死生観が変化し、終活への関心が高まっていた時期であり、百貨店のお客様にも同様のニーズがあると判断し、提案しました。

「タンスに眠っていた品物でも、次の持ち主へ受け継ぐことで、再び『ときめき』を生み出すことができる。この考えが事業の核にあります」と語る下垣氏

関連記事:「JFR×コメ兵が新会社設立。「モノ」と「ときめき」を循環させて価値共創を実現」

――MEGRÜSのコンセプト「ときめきをめぐらせる。ブランド買取。」には、どのような思いを込められたのでしょうか?

JFKP 取締役副社長兼営業本部長 小川翔太郎:これまで愛用されてきた品物を次の方へバトンタッチし、新たな所有者がその「ときめき」を受け継いで楽しむ。そんな循環への思いを込めて「ときめきをめぐらせる」というコンセプトが生まれました。JFR、コメ兵、電通を交えて「リユース事業を通じて何を実現したいのか」を議論し、タンスに眠る品物を新しい持ち主に託すことで再び価値を生み出せる、という視点に行き着いたのです。

実は、私の妻もコメ兵で働いており、接客のなかでMEGRÜSの話をしたところ、お客様は「やった! 素敵な商品がたくさん店頭に並ぶのね」と、ワクワクした様子だったそうです。百貨店のお客様からお譲りいただいたお品物を、喜んでいただけるお客様にお届けすることは、リユースの本質だと思います。

「ときめきをめぐらせる」とは、誰かが「今はときめきを感じなくなったもの」を前向きな気持ちで手放すことが、別の誰かの「素敵!」という新しいときめきにつながっていくことです。それこそがまさに私たちが大切にしている思想です。

JFKP 小川氏「これまでのアプローチでは届かなかった顧客層へのリーチが可能になり、リユース市場の拡大余地があると感じています」

――理想の店舗像を描くうえで、どのようなことに取り組みましたか。

MEGRÜS松坂屋名古屋店 鑑定士 佐々木勝:2025年8月のオープンに向けて、リユース業界を深く知るためリサーチから着手しました。ルイ・ヴィトンやシャネル、エルメス、カルティエなど憧れのブランドも多数流通しています。人気のブランドは30年前の品でも購入時と値段が変わらないこともありますが、2〜3年でデザインが変わってしまう流行のファッションアイテムなどは、ブランドによっては買取価格が10分の1程度にまで下がってしまう現実があります。お客様がその事実をどう受け止めるのか、納得していただけるのかという不安がありました。

MEGRÜS松坂屋名古屋店 鑑定士 井上華織:従来の百貨店はモノを“買う”喜びを提供してきました。MEGRÜSは“手放す”ことに価値や満足していただける体験をどう生み出すかが問われます。形見や思い入れある品を前に、お客様の気持ちにどう寄り添うか。そこが最も難しく、同時に挑戦しがいのある点だと感じています。

JFKP 下垣:とはいえ、実際は百貨店のお客様の多くがリユース未経験者で、「質屋のようで入りづらい」といったネガティブな印象が根強いこともわかりました。そこでMEGRÜSは“お金に困った時に行く場所”ではなく、「環境共生」に共に取り組む場としてデザインしました。ラウンジのように入りやすい空気を整え、楽しみながらサーキュラーエコノミーに参加できる体験を重視。単なる買取の場ではなく、“来たくなる場所”を目指しました。

――リユースを体験価値へ昇華するために、どのようなアプローチを図ったのでしょうか。

JFKP 下垣:具体的には、お客様にとっての便益に加えて「社会貢献」という新しい価値を提供することで、買取という体験そのもののハードルを下げることに挑戦しました。例えば、買取が成立したお客様が「環境貢献プロジェクト」に投票することで、売上の一部がそのプロジェクトに充てられる仕組みの採用です。

JFKP 小川:「環境貢献プロジェクト」を選定するにあたり、どの分野に焦点を当てるかについて時間をかけて議論しました。というのも、例えばわれわれが森林伐採への対応とか海洋資源の保護を掲げると唐突感があります。

そこで紹介するプロジェクトは、社会的意義だけでなく、お客様が直接的な価値を体感できることを起点に、結果として環境・社会への貢献につなげる設計を意識しました。例えば、環境配慮型の製法でつくられたエシカル・スピリッツ社のクラフトジンのように美味しさを備えたものや、ファッションサブスクのアナザーアドレスが手掛けるファッション廃材を再利用したアップサイクル活動のようにデザイン性や感性に訴える魅力を持つものです。

クラフトジン、アップサイクルされたアート。ラウンジのような空間のなかで環境貢献プロジェクトを紹介。ぬくもりのある木のボールを投じて投票。(下段左から)鑑定士の木地光氏、佐々木氏、井上氏

異文化を持つスタッフのシナジーと、新たな挑戦への情熱

――鑑定士の皆様はJFRからの出向と伺っています。以前のお仕事とMEGRÜSへの出向の経緯についてお聞かせください。

MEGRÜS大丸東京店 鑑定士 木地光彩:私はパルコから社内公募で参加しました。パルコは、ファッションやカルチャー・アートといった多様なコンテンツをパルコという舞台で輝かせ、街を活性化する企業です。私は主に運営支援業務を担当してきましたが、「鑑定士」「コメ兵」という言葉を見た瞬間、これまで踏み込んだことのない新たな領域で挑戦するチャンスだと直感しました。さらに地元が東海地区ということもあり、この挑戦が自分にとって特別な意味を持つと感じました。この機会を逃すと後悔すると思い応募を決意しました。

MEGRÜS 佐々木:私は松坂屋静岡店で定借テナント・催事のマネジャーをしていたときに、リユース事業者から次々と出店のご要望をいただくほどの関心の高まりを目の当たりにして、リユース市場の伸びを実感していました。また、外商経験や人材派遣会社ディンプルに出向した経験を生かせると考えて、MEGRÜSの公募に手を上げました。

MEGRÜS 井上:私は公募ではなく人事発令による出向でした。辞令を受けた際は驚きましたが、「接客ならばどこでもできる」と前向きに受け止めました。百貨店でこれまで培った経験を活かせると考えていましたし、MEGRÜSのコンセプトにも深く共感しています。

――皆さんは、開店前には一緒にコメ兵で鑑定技術を習得したと伺っています。研修で印象的だったことを教えてください。

MEGRÜS 佐々木:最も驚いたのは、3週間の研修で実際に店頭に立てることです。買取するモノの割合は、宝飾品が5割、時計とラグジュアリーブランドのバッグが2割ずつ、ファッション衣料品が1割ですが、難しいのは宝飾品の鑑定です。コメ兵にはシステマティックな体制が整っているので、現場スタッフに全てを委ねるのではなく、しっかりとしたフォロー体制があることで短期間での実務開始が可能になっていました。

3週間の研修で現場へ。店舗でもコメ兵出身の専門知識を持った社員と連携して、安心して業務へ挑める体制が整っている

MEGRÜS 井上:3週間という短期間にも関わらず密度の濃い内容でした。講師陣も個性豊かで指導技術に長けていて、和やかな雰囲気の中で学習できました。最終日は別れを惜しむほど楽しい経験でしたね。サポート体制が整っており、疑問点は随時相談できます。査定技術を身につければ、接客対応は既存のスキルで十分に対応できました。

MEGRÜS木地光:余談ですが、佐々木さん、井上さんと一緒に、それぞれが持っているブランド品で鑑定しあいっこしたことは、いい思い出です。私以外の二人は百貨店で働いていたからか、ラグジュアリー系を持参してくるんですよね。私はファッショントレンド系を好んで購入するタイプだったので、どういう買い物をしたら価値が落ちないかという勉強にもなりました。3人とも好きなものや得意なジャンルが少しずつ違っていて、まさに「プロ同士で深掘りする」という感じの面白い研修でした。

JFKP 下垣:研修エピソードのオマケは、研修が終わって目が肥えた木地光さんが、欲しくなったブランド品を買って帰っちゃった、ですよね(笑)

――MEGRÜSで働くようになり、ご自身の買い物に生かされているのですね。お仕事のなかで、従来の百貨店接客と「モノを手放す」接客の違いについては、どのように感じていますか。

MEGRÜS 井上:商品を購入することによる満足感や喜びと違って、“手放す”という行為にお客様自身が価値や喜びを見いだすことは簡単ではありません。大切な品を前に「本当に手放していいのか」と迷われる方も多く、その気持ちに寄り添いながら納得していただくことが一番の難しさだと感じています。

正直、最初はどうすればいいのか不安もありました。手放す理由や所有の経緯、品物の由来などを丁寧に伺い、気持ちに寄り添いながら背中を押せたときに、「これが新しい接客の形なんだ」と実感できました。だから、お話を伺うことが一番大切です。それぞれの背景に応じて接客のアプローチが大きく変わるのです。

MEGRÜS 井上氏「『愛着のある品物を気持ちよく手放す』ことに寄り添うのが、MEGRÜSの接客。お客様の背景を丁寧に伺い、対話を通じて背中を押すことが一番大切です」

――印象に残ったエピソードはありますか。

MEGRÜS 井上:あるとき、ジュエリーを査定に出されたお客様に提示した査定金額が、次に購入予定の商品に少し金額が足りず、2人で色々と相談して、アイデアを出したのですが、結局一度お持ち帰りになったことがありました。

でも、後日もう一度ご来店くださって、「やっぱり決心したわ」とお話しくださったんです。しっかりお話を重ねていく事で信頼関係が生まれたのだとおもいます。そのお客様は、その足で「松坂屋でジュエリーを買いに行きます!」とおっしゃられ、これこそまさに手放すことが次のときめきにつながる瞬間だと、私自身とても印象に残っています。

このお客様のように、現在お使いの品を手放して、それを元手に新しい商品を購入する方はたくさんいらっしゃいます。ブランドの新作や限定品をいち早く手に入れると幸せな気持ちになります。その高揚感は、まさに「次のときめき」そのものです。

MEGRÜS木地光:ときめきの循環と同時に、店内で「買取と販売の循環」が生まれたことも重要だと思います。私はパルコ出身なので、売り場をプロデュースすることに面白さを感じるのですが、例えば、松坂屋・大丸に出店しているテナント様に「MEGRÜSを絡ませると、買取から買い替えまでを一つの体験にすることができるから、新しい商品を買ってもらえるぞ」と、ちょっと一目置かれる存在になれるといいなと思っています。

「MEGRÜSがあると、ご出店いただいてるテナント様にもプラスの効果がある」という実績が積み重なれば、他の百貨店や商業施設から出店の依頼があるかもしれません。そういう力をつけたいですね。

MEGRÜS木地光氏は「パルコでのプロデュース経験を活かし、MEGRÜSを、テナント様に『新しい商品を買ってもらえる』という効果をもたらす、百貨店のキーテナントに育てたい」と抱負を語る

――従来のコメ兵店舗とMEGRÜSの最大の違いは、どのような点にあるのでしょうか。

JFKP 小川:最大の違いは、JFRが本格的に取り組む事業であることです。他の百貨店にもリユーステナントは存在しますが、外商との連携など、百貨店・パルコのお客様への認知向上と利用促進を一緒に進めていただける協力体制は、これまでにない特徴です。

MEGRÜS 佐々木:外商のお客様宅を訪問すると、今はお使いになっていないものがクローゼットに溢れんばかり、ということも少なくありません。ありがたいことに外商係員とお客様の信頼関係ができているので、「昔、お求め頂きましたが、もうお使いでなければ、MEGRÜSをご利用されませんか?」と係員が口添えすると、「そうねぇ、いくらになるの」とお品物がたくさん出てきます。

1回のお買い取り額が数百万円、なかには1千万円を超えるケースも出てきています。「捨てるのは抵抗があったけれど、クローゼットが空いて気持ちが軽くなった」「すっきりしたから新しい商品を買おう」といったお声も多く、そこにも“ときめき”があります。

外商係員ごとにそうしたニーズをお持ちのお客様が1人いらっしゃると仮定しても、全体では数百人規模になる。まさに、未開拓のマーケットの入り口に立っているような感覚です。

MEGRÜS 佐々木氏 「外商係員との信頼関係があるからこそ、お客様のクローゼットに眠る品がたくさん出てくる。『未開拓の地』に立っているような、大きな手応えを感じています」

MEGRÜS木地光:大丸東京店でも、外商部門との連携や百貨店の店長との日常的なコミュニケーションなど継続的なサポート体制があり、ありがたいです。外商部門と連携して、お客様に安心して持ち込んでいただけるように支える体制は、これまでのリユース店にはなかった強みです。

JFKP 下垣:今回、外商係員にも買い取り額に応じて成績に還元する仕組みを導入しました。最初は浸透に時間がかかると想定していましたが、予想以上に早くモチベーションにつながり、外商係員からの積極的な紹介が増えています。お客様にとっても信頼できる担当者を通じて買取を勧められることで安心感が高まり、プラスの循環が生まれています。

未来をむすび、価値の拡大へ。リユースが広げる可能性

――鑑定士の皆様は、今回MEGRÜSという新しい挑戦をされています。この挑戦による、キャリア展望の変化について教えてください。

MEGRÜS 佐々木:MEGRÜSの成長過程で、自分の過去の経験が活かせる場面もあると思います。JFRは外部展開に課題がありますが、私は人材派遣にいたときにグループ外への営業経験が豊富にあるので、その知見を貢献できると考えています。

MEGRÜS 井上:外商のお客様からの優良な買取品を、より効果的に循環させる仕組みを構築したいと考えています。外商顧客間での商品循環や、新たな価値創造の可能性を探求していきたいです。

MEGRÜS 木地光:パルコの人間って「ストーリーを立てろ」っていつも言うんですよね。描く夢を持てとかって。だから今は、先ほど言ったように、館のキーマンになること。MEGRÜSと店・外商を繋ぎ、テナント様と結び。お客様の購買行動に欠かせない存在になりたいと思います。

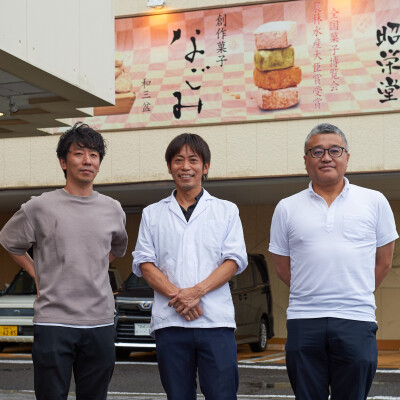

MEGRÜSを次なる成長の柱に育てるという共通の目標を持つ3人。三者三様の熱意は、MEGRÜSの未来を切りひらく原動力だ

――MEGRÜSの今後の発展戦略、そしてJFR、コメ兵、それぞれの進化について、どのように考えていますか。

JFKP 小川:コメ兵は長年リユースを手がけていますが、百貨店のお客様の多くには届いていないと感じていました。下垣さんからは「既存のリユース事業者と同じことはやりたくない」と言われていて、コメ兵から出向している私からすれば「頭の中身を取り替えてくれ」と言われてるようなものです。つまり、これまでのやり方では百貨店のお客様には届かなかったのだから、MEGRÜSでは変えなければならないことが多々あるんだと。ただ、その変化にこそ、リユース市場のさらなる成長のカギがあるのだと捉えています。それを今MEGRÜSで挑戦しているのだと思っています。

今後の展望については、良質な商品の流通拡大を通じて、市場全体の健全化と活性化に貢献したいと考えています。この取り組みを通じてリユースに共感する方々を拡大し、既存のリユース事業者にとっても新たな気づきとなり、業界全体がさらに活性化し、リユースに対する社会的な理解が深まることを期待しています。MEGRÜSは経済的価値と社会的価値を両立する事業モデルとして、その意義を発信していきたいと思います。

JFKP 下垣:まずはグループ内の23店舗で基盤を固め、確かな実績を積み上げることが最優先です。そのうえで、サステナビリティや環境問題は企業の枠を超えて協力できるテーマなので、不用品の買取を起点に、同業他社とも連携を広げ、共通の課題解決につなげたいと思います。

今回の取り組みを通じて、JFKPは一つのファミリーのような関係性を築いています。“和気あいあい”と“ざっくばらん”で心理的距離が近く、人材交流を通じた相互理解の深化、店舗デザインのノウハウ共有、鑑定技術の習得など、具体的な協力関係が進んでいます。

JFKPでは合言葉のように「多様性のない組織からはイノベーションは生まれない」と言っているのですが、MEGRÜS は5社連合(JFR、コメ兵、パルコ、大丸、松坂屋)で、イノベーション創出の素地が整っていると考えています。コメ兵との連携を通じて、既存事業の枠を超えた新たな価値創造の可能性を探求していきたいです。

そして、MEGRÜSを舞台に生み出される新しい体験価値とメンバーの挑戦を社内に発信することで、「面白い取り組みを自分もやってみよう」という機運を醸成したいと思っています。私たちが先駆けとなって行動することで、挑戦する人材が次々と生まれていく、そんな好循環をつくっていければと考えています。

「ときめき」という哲学を掲げ、リユース未体験のお客様を開拓する。先頭に立つ下垣氏と小川氏のタッグが両社協業の成功を牽引している

研修で、個性豊かで指導技術に長けたコメ兵の講師陣と。全く違う業界の専門知識、経験とスキルが融合していく。

PROFILE

-

下垣 徳尊

株式会社JFR & KOMEHYO PARTNERS 代表取締役社長

2007年大丸入社。大丸梅田店で戦略立案、大型リニューアル、新規プロジェクト等を経験。JFRの経営企画部、事業ポートフォリオ変革推進部でCVCファンド「JFR MIRAI CREATORS Fund」等の企画・立ち上げに携わったのち、2025年3月から現職。

-

小川 翔太郎

株式会社JFR & KOMEHYO PARTNERS 取締役副社長兼営業本部長

2005年コメ兵入社。営業企画部にてマーケティングや店舗開発を担当し各種プロジェクトに参画。梅田店や名古屋本店の店長を歴任後、経営企画部に異動。本JVのPJ担当を経て、2025年3月から現職。

-

佐々木 勝

株式会社JFR & KOMEHYO PARTNERS MEGRÜS松坂屋名古屋店 鑑定士

1999年松坂屋入社。松坂屋名古屋店で個人外商を経験。人材派遣のディンプルではスタッフのマネジメント、静岡営業所所長として新規取引先の開拓に従事。その後、松坂屋静岡店の催事マネジャー、テナント担当を経て、2025年3月から現職。

-

井上 華織

株式会社JFR & KOMEHYO PARTNERS MEGRÜS松坂屋名古屋店 鑑定士

1995年、松坂屋入社。化粧品売場にて外資系ブランドの販売・バイヤーを担当し、ブランドの世界観を伝える接客と企画力を身につける。2012年より外商部にて新規顧客開拓、システム外商、外商事務サポートなど多彩な業務を経験。現在はJFKPへ出向し、百貨店で培った信頼とおもてなしの心を活かしながら、新たな価値の創出に取り組んでいる。

-

木地光 彩

株式会社JFR & KOMEHYO PARTNERS MEGRÜS大丸東京店 鑑定士

2000年パルコ入社。複数のパルコ店舗での勤務、本社では店舗事業本部、コーポレート部門に従事するなど、多岐にわたる部門での経験を積む。2025年8月より現職。鑑定士として専門知識を生かし、新たな領域で挑戦を続ける。